|

|

|

|

|

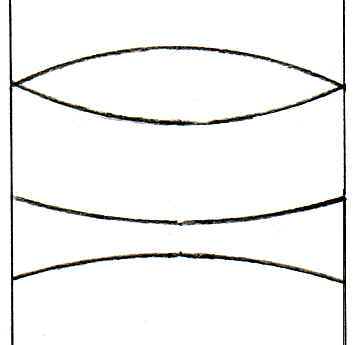

俀丄栚偺嶖妎傪墳梡 偟丄奜傊偺峀偑傝偲拞怱晹偱堷偒掲傑偭偨 亀 慄 亁 偲 亀

宍 亁丅

乮

堦 乯丄乮 嶰 乯丄乮 楏壩揰 乯丄丂偦偺懠丄乮嶰乯帤偺曄壔偲摑堦 |

|

|

|

|

|

|

| 嘆 |

|

| 嘇 |

|

| |

娍帤偺慄偼偦傟傪尒偨偲偒柍堄幆偵怓乆側姶 偠曽傪偝偣傑偡丅嵍偼傛偔尒傞宍偱偡偑摨

偠暆偱傕 嘇 偺曽偑戝偒偔尒偊偦偺懚嵼偑柧妋偵側傝傑偡丅傑偨丄嘆 偺撪偵偙傕傞偺偵懳偟 嘇 偼拞怱晹偱嵶偔嵍塃傊偺峀偑傝偲怢傃傗偐偝偑偁傝傑偡丅

偙偺宍傪墳梡偟偨傕偺偑娍帤偺慄乮堦乯偵側傝丄宍偵偍偄偰偼埲壓偺乮嶰乯帤傗乮楏壩揰乯傕摨條偱偡丅 |

|

|

|

| |

乮堦乯偼堦斒揑偵嵟弶傪懪偪崬傒嵟屻偼彮偟墴偝偊婥枴偵側傝傑偡偑丄偙傟偼忋婰偺傛偆偵暥帤偺奜懁 乮嵍塃乯 傪偟偭偐傝彂偔偙偲偱乮堦乯偲偄偆懚嵼姶傪柧妋偵偡傞偙偲偵側傝傑偡丅傑偨丄拞怱晹偑嵶偔嵍塃偼懢偔側傝傑偡偐傜暥帤偺拞怱晹偱堷偒掲傑傝丄摨條偵奜傊偺峀偑傝傪嶌傝怢傃傗偐偝傪弌偡帠偵傕側傝傑偡丅

乮 恾偺忋偼楆彂偺墶夋偱丄壓偼捠忢偺灢彂偺墶夋偱偡 乯 |

|

|

|

| |

乮嶰乯偺宍傕乮堦乯偲摨條偱偡丅

忋晹堦夋栚傪嬄偖傛偆偵彂偒壓晹偺嶰夋栚挿偄墶夋偼斀懳偵暁偣傞傛偆偵偟偰埨掕偝偣偰偄傑偡丅偙傟偵傛傝暥帤偺拞怱晹偵椡偑廤拞偟偰堷偒掲傑傝丄奜(嵍塃)傊偺峀偑傝偲怢傃傗偐偝偑弌傞偙偲偵側傝傑偡丅 |

|

|

|

| |

楏壩揰傕乮堦乯偲摨偠傛偆偵丄奜懁傪偟偭偐傝彂偒傑偡丅

懪偪崬傫偩揰偑懕偒偦傟偑懡偔側偭偨傕偺偑乮堦乯偵側傝傑偡偑丄

乮堦乯偵娷傑傟傞懡偔偺揰偺拞偱偦偺巐偮偑楏壩揰偵側傝傑偡丅

偟偨偑偭偰丄奺揰偼忋婰偺傛偆側楢學偑偁傝丄奜懁偺揰傪戝偒偔偟拞偼彫偝偔彂偄偰偦偺懚嵼傪帵偟偰偄傑偡丅

傑偨丄偦偺曽岦摍偼墶夋偲摨 偠傛偆偵塃忋偑傝偵彂偔偺偑堦斒揑側帤宍偺庢傝曽偵側傝傑偡丅乮壓恾乯 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1 |

|

|

| |

|

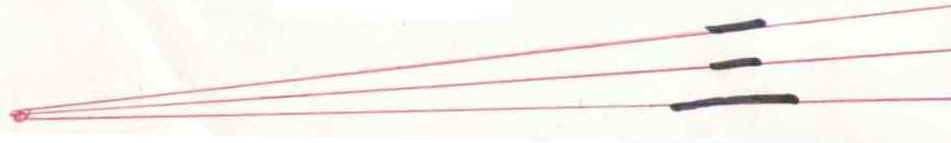

堦斒揑偵娍帤偺塃忋偑傝偺妏搙偼摨偠傛偆偵塃忋偑傝偵側傝傑偡偑丄忋晹偑偒偮偔壓晹偵峴偔偵偟偨偑偭偰娚傗偐偵側傝傑偡丅偟偨偑偭偰丄壓恾偺傛偆偵偙偺帤偺嵍曽偵偁傞墦偄堦揰偐傜偺墑挿慄忋偵嶰偮偺墶夋偑偁傞傛偆偵偟傑偡偲曄壔偝偣側偑傜摑崌偝傟偨宍偵側傝傑偡丅

|

|

|

|

|

|

| |

|

忋婰偺傛偆偵塃偵峀偑傞偺偼曄壔偱嵍曽偺堦揰偱廤拞偝偣傞偙偲偑摑堦偲偄偊傑偡丅偙傟傜偵偲傜傢傟傞偙偲偼偁傝傑偣傫偑丄峴彂丒憪彂偲偄偭偨曵偟偨暥帤偼偙傟傪

嬌抂偵偟傑偡偲傂偲偮偺曄壔偲摑堦偑壜擻偲側傝傑偡丅乮壓恾乯 |

|

|

|

|

|

| |

|

偙偺傛偆偵偔偢偟偨暥帤丄峴彂丒憪彂偼曄壔偲庯偒傪弌偡帠偵偦偺柺敀偝偑偁傝丄

奺揰夋偺亀 埵抲 亁偲亀 挿偝 亁傗亀 嬻娫 亁偺峀嫹偵曄壔傪弌偟傑偡偲怓乆側曄壔偑壜擻偲側傝傑偡丅傑偨丄嶰偮偺夋傪彂偒恑傓亀 儕僘儉 亁傪曄偊丄揰夋偺抂乆偱偺亀 娫 亁傪曄偊傑偡偲暥帤偲偟偰偺惂栺偺拞偱柍尷偵憂嶌偺暆偑峀偑傝傑偡丅

堦椺偲偟偰丄壓恾偺 嘆 偼壓偺墶夋偑嵍偵挘傝弌偟丄嘇 偼塃偵挘傝弌 偟偰偄傑偡丅

傑偨丄嘊 偼壓晹偺嬻娫偑峀偔側偭偰偄傑偡丅

|

|

|

|

|

|

|

|

|

儕儞僋 |

怢傃傗偐偵側傞梫慺丄奜傊偺峀偑傝偲偦偺曄壔偲摑堦丅

係俀丄忋壓嵍塃傊偺峀偑傝偲嫹傑傝丅

乮曽丒擳丒嶰丒屲丒徾丒栜丒暔丒乯側偳

係俁丄奜傊偺峀偑傝乮 嫑丒怓丒媫丒妏丒柶 乯

栚偺嶖妎傪墳梡偟偨宍偺乮 僂姤 乯

俈俁丄乮 僂姤 乯偺宍偵惉傞昁慠惈偲嶰偮偺恾宍丅丂傑偨丄偦偺曄壔偟偨帤宍丅

楏壩揰 乮 巐偮偺揰 乯

偺偁傞暥帤

俋俀丄楏壩揰偱暥帤偺暆傪庢傞丅

丂 乮崟丒揰丒嫑丒楏丒幭丒朆丒徟丒慠丒徠丒孎丒孫丒鄭丒墠丒乯側偳

俋俁丄椺奜暘偲偦偺懠暥帤丅丂乮柍乯乮捁丒攏丒堊丒乯側偳丂丂乮弉丒擬乯 |

|

|

|

|